Hay autos que trascienden su función para convertirse en arte sobre ruedas. Su silueta, proporciones y líneas no solo definen una época, sino que despiertan emociones que perduran por generaciones. Detrás de cada uno de estos íconos hay una historia de obsesión, precisión y rebeldía creativa que marcó el rumbo del diseño automotriz.

El Volkswagen Beetle, concebido en los años 30, fue más que un auto: fue una idea de accesibilidad convertida en forma. Su diseño redondeado y su estructura compacta no respondían a la moda, sino a la eficiencia aerodinámica y a la facilidad de producción. Paradójicamente, esa simpleza lo hizo eterno.

Por otro lado, el Ford Mustang de 1964 nació con una premisa clara: mezclar deportividad con accesibilidad. Su largo cofre y su parte trasera corta crearon el arquetipo del “pony car”, un estilo tan influyente que aún inspira a modelos modernos.

En los 60 y 70, el diseño automotriz se volvió más emocional. El Lamborghini Miura, con su motor central y curvas de inspiración italiana, rompió todos los esquemas: fue el primer superdeportivo en llevar la estética de la velocidad a la carretera. Cada trazo tenía un propósito, cada ángulo una intención.

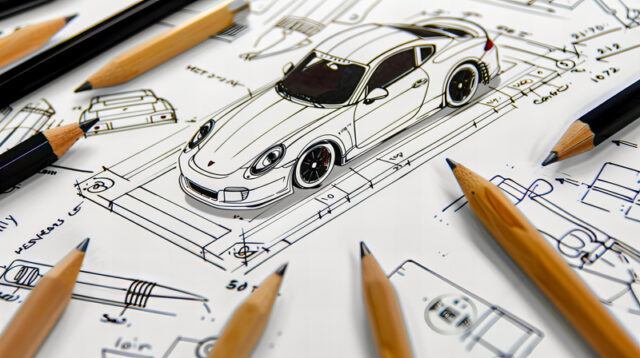

Décadas después, el Porsche 911 consolidó una filosofía: la forma sigue a la función. Su silueta apenas ha cambiado desde 1963, demostrando que cuando el equilibrio entre rendimiento y diseño es perfecto, no hay necesidad de reinventar lo que ya es arte.

Los autos más icónicos no solo se construyen con acero y tecnología, sino con visión. Cada uno encarna una época, un sueño y una idea de movimiento que trasciende generaciones. En su diseño habita algo más que estética: una declaración de lo que significa avanzar.